打开微博、微信,从朋友分享到商家广告,人人都在谈论“另一个地球”。NASA 的一场新闻发布会,因为一个以讹传讹的“相似度98%”,成了全球媒体头条。本场筹款科普活动圆满成功。不过,看着满屏的“移民”和“祸害另一个地球”,我只想说一句:“兄弟你听说过齐奥尔科夫斯基吗?”

84 万年的航程

齐奥尔科夫斯基是老前辈。1857 年——英法联军带着几十艘木船和几百门前膛炮来攻打广州的那年他出生,光绪八年他25 岁,才搞清楚你中学课本上的牛顿定律。但到了1903 年,人类首次航天发射之前半个多世纪,齐奥尔科夫斯基提出了一个航天飞行的基本公式,一直沿用到今天。希望各位不要对100多年前的老公式有太多恐惧心理。

齐奥尔科夫斯基公式:V = V0×ln(M0/Mk)

V 是航天器获得的速度增量,V0 是向后喷出物质的速度,M0 是发动机开始工作时的飞行器质量,Mk 是发动机工作结束时的飞行器质量,ln 是求自然对数。

发动机性能决定了V0,运载火箭的喷射气流速度大概是不到3000 米/ 秒,已经是当前的技术极限。那么,飞行器能获得的速度就取决于M0/Mk 的比值。

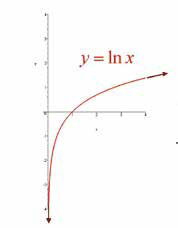

高中数学告诉我们,对数函数的曲线是这样的:

自然对数曲线

可见,初始质量越大、最终质量越小,M0/Mk 就越大,飞行器能达到的最终速度越高。但随着M0/Mk 的增长,ln 函数的增长越来越慢——因为早期消耗的燃料主要用来加速后期使用的燃料,所以堆积质量是一个效率不断降低的方案。如果要发射一个1 吨的飞船去第二个地球,在启动重量是10 吨的情况下,最终飞行速度是喷射气流速度的2.3 倍;启动重量是一万吨的时候,飞行器的速度是喷射气流速度的9.2 倍。如果起飞重量达到1 亿吨,飞行器速度可以增加到喷射气流速度的18.4 倍。一艘地球那么重的飞船,即便除了最终到达目标的1 吨荷载之外全都是燃料,最终速度可以达到多少呢?

只有喷气速度的50 倍

如果我们将来的发动机技术进步几倍,能用每秒一万米的速度喷气,50 倍的喷气速度就是50 万米/ 秒——每秒500 公里,听起来比刚刚掠过冥王星的新视野号(每秒16 公里)快多了是不是?但众所周知,光速约为每秒三十万公里,每秒500 公里只有光速的六百分之一,1400 光年的距离,这艘地球飞船要飞600×1400=840000 年。可见就算烧掉一个地球,也得84 万年才能得到另一个地球。

接下来我还有一个好消息和一个坏消息。

好消息是星际空间近乎绝对的无阻力真空,只要你运气不太坏,加速到500 公里/秒之后,可以一直保持这个速度往前飞,不用再消耗燃料。坏消息则是没有任何摩擦力帮你停下来,飞船必须自己解决减速——停下来的问题。

新视野号花了7 亿美元,为什么只掠过冥王星看了一眼,就一去不回?因为齐奥尔科夫斯基公式两侧可以各乘以“-1”,等式依然成立。这告诉我们,让一个航天器停下来或是动起来,都要付出同样的代价。如果我们用1 亿吨的燃料把一吨的荷载加速,那么要是想让荷载停在目标附近,我们也只能留下全部荷载的1/100000000。所以,要是打算用84 万年飞到“第二个地球”再刹车,就算把整个太阳系(包括太阳)的质量都拿来造飞船,也很难在100 万年内把一只老鼠大小的荷载安全送达。

当然我们要对人类的技术进步抱有乐观态度。将来飞行器的推进原理也许和现在完全不同。但就目前可展望的物理学来看,超越光速违反了基本的物理规则,技术再进步,也无法突破科学的边界。如果我们开发出接近光速飞行的飞船……我们依然需要1400 年到达另一个地球。不算加速减速,来回总要2800 年。这个时间比孔子到今天的时间还久,可以说这个旅行对当前的人类不会产生实际影响。所以还是不要考虑什么保护“另一个地球”的环境了,那是“杞人忧天”(字面含义)。

有人可能寄希望于相对论带来的时间收缩。但爱因斯坦的理论同样意味着一个好消息和一个坏消息。好消息是在达到光速99% 的飞船中,时间流逝速度只有原来的的1/7(相对地球这个慢速参照系);如果能达到99.9%的光速,时间收缩会达到1/22;99.99% 的光速则意味着70 倍的时间收缩。2800 年的七十分之一是40 年,如果不考虑怎么加速到这个速度的问题(其实是个非常大的问题),一个青年旅行者还是很有希望乘99.99% 光速的飞船跑一个来回的。

不过很遗憾,爱因斯坦的坏消息是这个时间收缩只对亚光速飞船本身有意义。宇航员可以用40 年时间往返,但在地球视角来看,时间照常流逝。两次加速减速之后,年逾花甲的宇航员打开舱门,看到的是2800 年后的地球。这个方案除了能满足宇航员的好奇心之外,对人类社会也没有任何价值。

当然,开普勒望远镜花了6 亿美元,给我们的回报远不止这颗1400 光年外的遥远行星。就在距太阳最近的半人马座α 星(实际上是三颗互相绕行的恒星,即刘慈欣设想的《三体》星系),人类也发现了行星存在的迹象。虽然这颗行星紧贴着恒星,比水星距太阳还近,必定是一个炽热的世界,但它距我们“只有”区区4 光年,和刚刚发现的天鹅座Kepler 452b相比,简直是就在隔壁。

但人类显然也不具备拜访“隔壁邻居”的能力(无比喻,字面含义,半人马座α 星又称比邻星)。目前人类飞的最远的探测器是旅行者号,它还需要8 万年才能飞到比邻星。务必记住,衡量恒星之间距离的常用单位是光年。光年本身就意味着约1 亿亿米,即10 后面跟上16 个0。这个单位本身就意味着绝对的时空“天堑”(还是字面意思)。至于光年前面的数字,是4 还是1400,其实根本不那么重要……

宇宙实验室

总而言之,开普勒望远镜花了6 亿美元,又抢占了全球媒体的一天头条,回报给人类的只是一些远方行星的间接证据,对改善地球环境、缓解资源压力毫无帮助。那么,我们为什么要支持这样的项目,为什么要为了远方行星的幻影而欢呼呢?

让我们先放下这个问题,分析一下“开普勒”是如何“看到”(这次不是字面意思啦)这些行星的。

严格说来,我们从未“看清”任何太阳系外行星,甚至完全看不到其中的绝大多数。读者应该记得,我们把太阳系里的知名星体都“看”清楚也不过是上周的事情——在新视野号抵达目的地之前,冥王星对人类而言只是毫无细节的一个圆面。至于距离以光年计的恒星,绝大多数在最强的望远镜里也只是无法分辨大小的光点,更不要说这些恒星周围的行星了。最近几年,随着望远镜技术和图像处理技术的进步,人类勉强能通过望远镜给一些离太阳系足够近、也足够大的系外行星拍照。你不要对这些照片预期过高——只是一些能看出颜色的光斑而已,模糊到无法判别图像的边缘。

系外行星VHS 1256b

但“眼见为实”这句话并不适用于科学。一个巨大的行星在轨道上旋转,除了反射可见光,还会制造许多其他的效应,可以用精密的仪器进行测量。只要测量到这些效应,我们就算从未看见这个行星——比如这次的Kepler452b,我们依然可以推断出它的存在。不要忘了,太阳系里肉眼可见的行星,除了我们脚下的地球,只有金木水火土5 颗。从天王星开始,我们就要借助望远镜和照相机才能观测行星反射的太阳光。到了海王星,已经是“笔尖上的发现”,即我们在通过望远镜看到海王星的反光之前,就已经通过引力效应发现了它的存在,比较准确地预言了它的轨道。对于太阳系之外的行星,人类虽然更难“看见”,但也能通过类似的方式去观测。

比如说,足够大的行星会对恒星产生引力牵引,导致恒星的位置周期性地摆动。记录摆动的周期和幅度,再根据光度和光谱分析恒星的质量。科学家就能推断出恒星周围行星的质量和轨道。如果恒星有多个行星,恒星就会呈现多个不同幅度的摆动叠加。只要观测的时间足够长,还可以推断每个行星的轨道和质量。

从光学上说,虽然大多数行星的反光被淹没在中心恒星的星光里。但从地球的角度看过去,部分行星的轨道会恰好从恒星面前通过,周期性挡住恒星的一部分光芒,导致恒星的光度下降。只要已知恒星的半径和光度,也可以通过简单的几何分析来推断行星的半径。

某些行星有大气,或是本身就是木星这样的气态行星。这样的行星挡在恒星前面时,大气会吸收一部分恒星的光线。通过分析哪些频率的光线被吸收,我们能知道行星的大气包含什么气体。如果包含水蒸气,再考虑行星和恒星的距离,就能大概推断行星上是否有液态水。

除了可见光,恒星还会在红外、紫外、射电等频率发射各种各样的电磁波。行星既能遮挡这些电磁波,也能反射电磁波。射电望远镜会提供很多超越“看见”的信息。

人类运用了如此之多的手段去观测系外行星,如果把逻辑反过来说,就是系外行星为人类提供了无比宏大的实验室,验证和探索我们对这个世界的基本认识。诚然,人类无法干预这个实验室的运行,就像历史学也无法做实验一样。但人类可以通过足够多的史料来总结历史规律,也可以通过观测足够多的星体来弥补被动观测的不足。我们能看到多少星呢?

全天肉眼可见几千颗星,但只要拿起一副最简陋的双筒望远镜,这个数字立刻暴增到几万颗。几千块钱的望远镜可以让你观测几百万星体,专业的天文台就必须用“亿”来描述自己的观测对象。至于人类现在到底能看到多少颗星星,这个数字无法回答,但至少也得用千亿来衡量。

如此之多的星体,即便大多数是平淡无奇、彼此相像的主序星(像太阳这样的中年恒星)和红矮星,但只要有足够的耐心去逐个分析,总能找到符合特殊要求的“实验对象”,为人类提供各种极端状态的实验条件。开普勒望远镜只工作了几年,就找到了几百颗系外行星,其中绝大多数“恰巧”正好可以挡在恒星和地球之间。这说明只要观测的对象足够多,小概率事件也是必然事件。

天文学这个宏大实验室对物理学的贡献不可低估。习近平在演讲中特意提到过:“天文学与其他学科交叉融合实现的每一次重大突破,都对基础科学乃至人类文明进步带来现实的和长远的深刻影响”。这话说的不错,爱因斯坦的广义相对论、牛顿的力学定律和万有引力公式都是通过天文学观测得到验证的。否则的话,人类不可能找到恒星那么大的引力源去偏折光线,牛顿时代也无法找到标准化的实验工具来建立现代物理学体系。被写进物理课本的基尔霍夫(基尔霍夫电流定律)曾通过光谱分析出太阳大气的构成元素,被人调侃“你知道太阳上有金子又如何?能挖到么?”,转眼他就因为光谱分析方面的研究获得了金质奖章——对于全人类的科技进步来说,天文学提供的实验案例是用黄金也换不到的“富矿”。所以,不必奇怪,就在我几百米外的上海交通大学,物理系的全名是“物理与天文系”。

银河系的角落

当然,必须承认,从天文学中获得新的物理定律,并应用于工业的概率并不是很高。更多的情况下,我们只是反复在天文观测中应用、验证已有的定律。但这依然很重要。在几千几万光年之外,用不同的观测手段互相印证,我们会得到一个重要的事实——我们熟识的大多数物理、化学等定律在遥远的星系也适用,也能互相配合。

这样的验证似乎是画蛇添足——物理定律为何会在其他星系有所不同?但我们务必记得,我们的科学体系是在太阳系这个小小角落发展起来的,作为科学体系基础的测量大多数只局限于地球,如果不去进行天文观测,没有理由认定宇宙各处的自然规律相同。实际上,在历史上的大多数时间里,大多数人类相信地球(或者说大地、人间)是一个特殊的地方,是神为人类特意设计的生存空间。大多数宗教都认为日月星辰环绕地球运转,自然规则会配合人间的重大事件而出现变革。就算上有天堂下有地狱,就算人奈何不了鬼神,这个宇宙也是以人类世界为中轴线而运行。

地心说意味着地球是宇宙的中心,人类是上帝的宠儿

然而哥白尼打掉了人类和教会的傲气。尽管哥白尼还想象不了远方的繁星也是一个个太阳,但他正确地指出,如果要用最简单、最准确的模式来描述天体运行(限于当时能观测轨迹的行星和太阳),认定所有行星都围绕太阳是最合适的方式。地球一下子从宇宙的中心降为普通的行星,这意味着创造世界(也就是地球)的上帝也没什么了不起,更意味着物质聚集成行星是普遍规律,我们未必需要一个上帝把地球捏出来。所以教会惊慌失措,对乔尔丹诺·布鲁诺这样的日心说异端处以火刑。保守的主教们认为,保卫地心说就是保护人类在宇宙中的特殊地位,就是保卫神和教会的世界。因为天文学观测会对人类从更高、更客观的角度认识自身,进而用理性驱除迷信、改造人类社会。所以宁可烧活人也不能让日心说自由传播——历史证明教会的担心是对的。

今天已经没有宗教法庭了,大多数受过教育的人都知道地球是太阳系中的一颗普通行星,太阳是宇宙中的一颗普通恒星。但这只是理性上的“知道”,而不是心底里的“承认”。在日常生活中,我们绝大多数人生活在地面上,除了个位数的宇航员,所有人都生活在大气层之内,就算是1969 年有人在月球上踩了脚印,至今也没有活人能脱离地球的引力控制范围(之所以限定活人,是因为“新视野号”搭载了冥王星发现者的骨灰)。这种生活感受会不断地暗示每一个人,告诉我们地球是宇宙的中心。前几天一个来自David Foster Wallace 的毕业典礼演讲视频很火,里面有一段话描述了类似的暗示和错觉。

“我来举个例子,说一件我总是下意识坚信的错事吧:我人生里所有的经历都证实着我的一个坚定的信念,那就是,我,是宇宙百分百的中心;是全世界最鲜活、最重要的人物。我们很少去思考这种自然而基本的自我中心论,因为这听起来太欠揍了。但我们都是这么想的。这是我们的系统默认思考方式,从出生开始就根植在我们的脑子里。你想想:我们所有的经历都是以我们自己为中心的。你眼中的事物,总是在你的面前,你的背后,你的左边或者右边,在你的电视上或者你的主机里,诸如此类。其他人的思想可以传递到你那里,但只有你自己是如此的鲜活、真实、瞬息万变。”

与之类似,人类考虑问题的时候,也往往默认我们的世界、我们的科学都局限于这个小小的地球,默认这个世界和人类文明是一个特殊的地方,其存在和某些特定的习俗和道德有关,把人类文明的某些特性看成不容置疑的宇宙真理,乃至与敢于用人类的情感和力量去挑战真正的自然规则。所以这个世界上才充斥着那么多的极端主义,所以总有一些人觉得自己得到了神的眷顾,理应高人一等,比别人更有权利替全社会做决定。这都是人类观察人类社会的视角局限于人类社会内部的结果。

这个时候,天文观测可以帮助人类清醒一点——在几千光年外也成立的自然规则,绝不会是专门为人类所设,上帝如果一定要给人类设计一个家园,也没必要去规范其他星系的运行模式。所以最合理的解释就是:“我们的世界只是宇宙一个普通角落”。如果相信人类文明的出现和灭亡对宇宙来说都不是什么大事儿,人类应该会更不卑不亢地尊重客观规律,会在日常生活中多一些宽容和理性,少一些无谓的偏执。用几十年前常用的一个说法描述这件事,就是:“天文学让人类远离唯心主义,接受唯物主义”。

天是红河岸

在可以想象的所有天文学进展中,对人类冲击最大的成果莫过于发现另一个文明。即便我们无法从其他文明获得技术信息,即便人类无法和他们建立联系,但只要知道另一个宇宙文明的存在,人类社会的受教育群体就会自然而然地获得一个新视角——在人类社会之外观察人类社会。很难想象这对整个社会受教育阶层的思考方式会造成多么大的影响。我们可以在历史上寻找一下参照物。

19 世纪达尔文提出进化论,剥夺了人类的特殊地位,宣布人类并不是特殊的生物,只是进化树上的诸多猿类的一种,这在神权残余浓厚的欧洲引发了政治思想的滔天巨浪。即便在遥远的中国,严复翻译了达尔文的老朋友赫胥黎的演讲稿,名为《天演论》,被康有为和梁启超读到,成为戊戌变法的重要诱因。毛泽东、鲁迅等人都表示这本书颠覆了自己的世界观,以至于读起来手不释卷。如果天文学观测能证明另一个文明的存在,让所有人的潜意识都承认到地球生物圈乃至人类文明只是宇宙中一种正常的偶然现象。恐怕整个社会学、政治学理论都会受到不亚于进化论的冲击。刘慈欣在《三体》中为探索外星文明的“红岸基地”写了一份立项申请书,并代拟了毛泽东的批示。从进化论的片段对中国社会的冲击来看,这份虚拟的文件的确有逻辑基础,并非只为烘托特殊年代的气氛:

寻找外星文明:这是所有技术突变的可能性中变数最大的领域,极有可能产生突然性的巨大突破,该领域的技术突变一旦发生,其影响力将超过以上三个领域技术突变的总和。

百忙之中下一步闲棋是很有必要的,这个工程让我们想到很多以前没空想的事。这些事只有站到一个新的高度上才能想得通,就这点而言。红岸已经具有很大的意义了。如果宇宙中真的还有其他的人和社会,那也很好嘛,旁观者清,千秋功罪,可真的有人评说了。

开普勒望远镜正是在寻求红岸基地企图制造的“突变”。虽然我们不知道1400 光年外的天鹅座Kepler 452b 上是否有文明或者生命,但至少我们知道和地球相似的行星并不需要上帝眷顾才能产生,知道其他恒星周围的尘埃盘也会制造另一个地球。这是人类寻找外星文明的路上坚实的一小步。为此付出6 亿美元看似昂贵,但和整个地球80万亿美元的GDP 总量相比,我觉得还是太少了一点。

我当父亲已经很多年了,这期间,我的同学、朋友也纷纷结婚生子。通过观察这些孩子的成长,我发现可以从儿童行为上清晰地区分他(她)是否上过幼儿园。一般来说,上过幼儿园的孩子比没上过幼儿园的孩子更懂得合作,更容易接受谈判,更愿意理性地考虑问题。即便没上幼儿园的孩子更大、发育更成熟也往往如此。而且大城市的幼儿园和农村的简陋托儿所都能造成类似的效果。

这意味着幼儿园教给孩子什么知识并不重要,重要的是让儿童离开被单独照顾的家庭,进入一个和同龄人平等交往的多人环境。在新环境里,他可能会打架,可能会不适应,但无论如何,他会懂得世界上不只有一个孩子,自己不是一个特殊的被照顾对象。这迫使他用理性思维来考虑问题,把自己当成一个群体的普通成员,用努力和恰当的交换去追逐自己的目的,而不是哭闹和撒娇。从个人的角度说,多人环境“治愈”了独生子女的“极端主义”。如果不需要付出太昂贵的代价,我建议现代父母应该尽早送子女去幼儿园。

当读到刘慈欣关于红岸基地的描述时,我意识到人类作为一个整体,也正在处于“独生子女儿童”的状态。所以我们编造了各种宗教,设计了各种各样的神,向人类施加各种各样虚拟的宠爱,以巩固人类生活于宇宙中心的幻象。这样的幻象曾经有助于维护一个停滞的社会,但无助于解决人类发展的问题。对人类来说,天文学非常重要的一项作用就是戳破这个幻象,向我们展示其他地方也有“儿童”或是存在产生“儿童”的可能性。这或许无法立刻改变人类生活的硬件,但可以提供一个非常有用的思考方式:“解决问题的时候,不要把自己当宇宙的中心”。仅仅为了这个目的,寻找无法移民的“另一个地球”就非常值得。

浙公网安备

33010802004032号

浙公网安备

33010802004032号